News 171 - Dezember

| |

Liebe Freundinnen und Freunde,

nur noch kurze Zeit, dann ist das Jahr 2025 Vergangenheit. Es waren nicht gerade leichte 12 Monate fuer die Welt und uns. Wir hoffen und wuenschen uns wohl alle, dass es endlich mehr Ruhe und Frieden im kommenden Jahr gibt. Gehen wir allen Widrigkeiten zum Trotz dennoch zuversichtlich in das neue Jahr.

In der neuen Ausgabe unserer News findet Ihr einige Berichte, die hoffentlich für einige von uns doch recht interessant und lesenswert sind. Herzlichen Dank an die „Autoren“.

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Wir wünschen Euch Allen …….

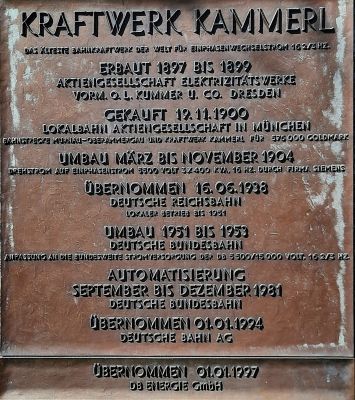

Ein Besuch im historischen Wasserkraftwerk

# 572 Martin Rothe DF3MC

Bei Oberammergau, in der Naehe von Garmisch-Partenkirchen befindet sich am Fluss Ammer das „Wasserkraftwerk Kammerl“. Das Kraftwerk wurde von 1897 bis 1899 gebaut und sollte die elektrische Energie fuer die neue Bahnlinie von Murnau nach Oberammer-gau liefern. Nach anfaenglichen Schwierigkeiten konnten die Lokomotiven ab 1905 mit elektrischem Strom versorgt werden.

Hier wurde zum ersten Mal der heute in Deutschland, Oesterreich, der Schweiz und in Tei-len von Skandinavien uebliche „Bahnstrom“ erzeugt. Anfangs war das 5000 Volt, 16 Hz, ab 1951 15500 Volt, 16 2/3 Hz.

Fuer die umliegenden Orte wurde bis 1938 zusaetzlich Drehstrom mit 40 Hz produziert und brachte die Vorteile der elektrischen Energie in die Haeuser, Betriebe und Landwirtschaft.

Das alte Kraftwerk war bis 2013 in Betrieb und wurde dann durch ein neues ersetzt. Das historische Gebaeude und die stillgelegten Maschinen wurden mit großem Aufwand renoviert und koennen heute besichtigt werden.

Das alte Kraftwerk war bis 2013 in Betrieb und wurde dann durch ein neues ersetzt. Das historische Gebaeude und die stillgelegten Maschinen wurden mit großem Aufwand renoviert und koennen heute besichtigt werden.

Drei große Francis-Turbinen mit einer Leistung von je 370 kW wurden 1899 bzw 1909 von der Firma Voith gebaut. Maechtige Schwungraeder stabilisieren die Drehzahl von 240 Umdrehun-gen/sec. Die Generatoren wurden von der Firma Siemens-Schuckert geliefert.

Im Vergleich mit anderen Kraftwerken ist die Leistung des „Kammerl“ bescheiden. Das 1924 erbaute „Walchenseekraftwerk“, das wir beim JAIG-Treffen 2014 in Farchant besuchten, hat eine Leistung von 124MW und moderne Kraftwerke koennen noch viel mehr Strom erzeugen.

Aber nirgends kann man die Technik zur Stromerzeugung so nah betrachten wie im „Kammerl“.

Aber nirgends kann man die Technik zur Stromerzeugung so nah betrachten wie im „Kammerl“.

Das Kraftwerk ist im Sommer und Herbst am 2. und 4. Sonntag im Monat geoeffnet. Mitglieder des Foerdervereins, unter ihnen Martin, DF3MC(JAIG #572)erklaeren bei den Fuehrungen gerne die Einzelheiten und es bleiben fast keine Fragen offen.

https://www.historisches-bahnwasserkraftwerk-kammerl.de/

Und wie fahren die Eisenbahnen in Japan?

Ein großer Teil der Bahnstrecken wird mit Gleichstrom (1,5 kV) betrieben. Daneben gibt es Strecken mit 20 kV Wechselstrom und der Shinkansen nutzt 25 kV, 50 Hz bzw. 60 Hz Wechselstrom.

Wenn man es ganz genau wissen will, hier kann man sich die Details ansehen:

https://www.openrailwaymap.org/

Traumreise nach Japan

#553 Krueger Wolf, DL1CC (auch DF0ESP, G4MR,SO1CC ex op JA1YAR)

Auf Einladung des Japan Esperanto Radioklubs reiste ich 4 Wochen in Japan (2006). Mit der Fluggesellschaft KLM erreichte ich den Flughafen Tokio-Narita, wo mich Jojo, JA1FXZ erwartete. Nach Besichtigung des Radioklubs JA1YAR fuhren wir nach Hachioji und nahmen an der Versammlung der Esperantogruppe teil. Dort begegnete ich Sunjo, JO1JAM, eine Bekannte von einigen Kongressen.

Auf Einladung des Japan Esperanto Radioklubs reiste ich 4 Wochen in Japan (2006). Mit der Fluggesellschaft KLM erreichte ich den Flughafen Tokio-Narita, wo mich Jojo, JA1FXZ erwartete. Nach Besichtigung des Radioklubs JA1YAR fuhren wir nach Hachioji und nahmen an der Versammlung der Esperantogruppe teil. Dort begegnete ich Sunjo, JO1JAM, eine Bekannte von einigen Kongressen.

Am naechsten Tag begann eine sehr interessante Reise noerdlich von Tokio.

Der erste Halt war in Yamagata. Nach der Teilnahme der Esperantoversammlung war ich Gast bei Kunii Hyotaro, JA7NYB in Sagae.

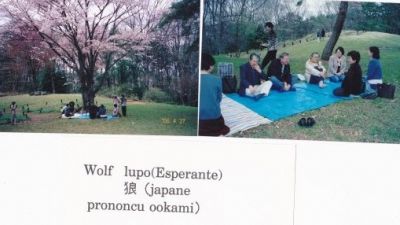

Wir besichtigten einen Badeort im Gebirge mit warmen Wasser. Das war fuer mich eine neue angenehme Erfahrung, ebenfalls das Picknick unter vielen bluehenden Kirschbaeumen.

Nach der Reise nach Kawanishi besuchte ich Muraoka Kenji, JK7NJN. Dort zeigte man mir den ganz natuerlichen (Oeko) Anbau von Reis. Auch bewundere ich die "Geraete" seines Vorfahrens, welcher Samurai war, sowie das spezielle Zimmer fuer Predigten mit der Figur des Buddhas.

In Fukushima empfing mich Yazaki Youko. Nach dem Treff mit der Esperantogruppe reisten wir gemeinsam in das Gebirge und sahen das Bluehen der Mizubasho (japanische Sumpfkalla). Die noerdlichste Stadt meiner Reise war Sendai. Dort war ich Gast im Hause in Sampei Keiko. Dort bewundere ich die hervorragende Sammlung von Bonsai Baeumen.

Klubmitglieder zeigten mir im Park eine spezielle Tee-Zeremonie.

Der ganze Tag war voll von interessanten Ereignissen unter anderem Teilnahme an der Klubversammlung, Besichtigung des Wasserfalls und des Botanischen Gartens.

Zurueckgekehrt nach Tokio war ich Gast von Sunjo, JO1JAM. Dort besuchte uns Joe. Wir hatten einen sehr interessanten Tag. Am naechsten Morgen fuhren wir zum Takao-Berg. Mittels Seilbahn erreichten wir den oberen Teil und gingen bis zur Pagode Jakuoin des Glaubens des Shintoismus und Buddhismus. Dort fotografierte ich die Spendentafel von Natscho, JR1ISG, welcher mein Vorgaenger als ILERA-President (Internationale Liga der Esperanto Radio Amateure) war.

Per Sessellift erreichten wir das Tal, wo wir hervorragend essen konnten.

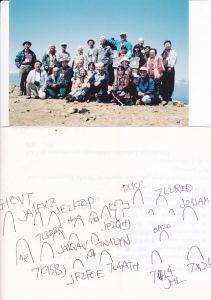

Am 2.Mai fuhren die Teilnehmer der "Gruenen Schule" nach Tagato im Gebirge, 200 km westlich von Tokio. Wir wohnten in guten hoelzernen Bungalows. Schnell errichteten wir eine Antenne (Konstruktion nach KH6GT) und die Klubstation JA1YAR/0.

Ein umfangreiches Programm ließ die Zeit schnell vergehen. Die morgendlichen Wanderungen mit Pego,7L2RID, die abendlichen Kulturprogramme, die Exkursionen zu den Bergen Njugasa und Karei, den Besuch des Museums der Musikmaschinen, das große Teleskop der Ausstellung ueber Astronomie, der Reise zum See Sua mit großer Fontaene und das Museums des Malers Harada.

Alles war sehr interessant. Großen Dank an die Organisatoren und an alle 40 Teilnehmer der "Gruenen Schule". EKARO ist ein gutes Modell fuer andere Landesgruppen in der Welt.

Eine große Ueberraschung war fuer mich die Reise nach Handzhou in China. Jojo, Sunjo und ich besuchten den Landesrepraesentanten der ILERA in China, unseren Freund Thai, BA5AA.

Thai zeigte uns seine schoene Stadt. Speziell interessant war der Park, die Reise zum See mit Besuch von Inseln. Am naechsten Tag gingen wir durch eine alte Verkaufsstraße. Dann erreichten wir einen großen Komplex von Pagoden. Thai erklaerte mir die chinesische Kultur und ich lernte viel ueber den Buddhismus (Nach meiner Rueckkehr nach Deutschland glueckte ein gutes QSO mit Thai auf 14266 kHz. Seine neue Station funktionierte gut).

Zurueck in Tokio fuhren wir in die Naehe des Berges Fuji. Ohne Probleme erreichten wir eine Hoehe von 2300m und fotografierten den Berg.

Spezielle Erlebnisse waren fuer mich auch die Besuche des antiken Restaurants Gonsuke, des Tokioturmes und des Sumo-Turniers.

Nach Moeglichkeit nahm ich an den regulaeren Esperanto-Runden der EKARO in 21 MHz und 432 MHz mittels JA1YAR teil.

In den jeweiligen Esperanto-Klubs hielt ich Vortraege und zeigte Videofilme ueber meine Heimatregion. Große Gratulation an die Organisatoren und die Helfer der EKARO fuer ihre guten Arbeiten. Speziellen Dank an Jojo, JA1FXZ, an Sunjo, JO1JAM und an allen Anderen, welche mir diese Traumreise ermoeglichten, mich mit vielen neuen Freunden und mit der orientalischen Kultur bekannt machten.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag ist ein Bericht ueber eine Japanreise im Jahr 2006 und wurde kuerzlich an die JAIG-Redaktion zugesandt.

Vielen Dank fuer das Eyeball-QSO.

アイボール有難うございました。

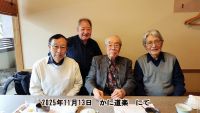

#018 Kuni DF2CW

Waehrend meines Besuchs in Japan im November hatte ich die Gelegenheit, viele meiner Funkfreunde zu treffen. 11月の訪日の際に私は多くの無線の友達と会う機会がありました。

Zuerst traf ich in Osaka Sayama OM Arakawa (JA1AER) sowie meine alten Freunde OM Nishima (JA3QUU) und OM Shimotsu (JO3LZG). Auch OM Endo (K4ST), der sich zufaellig zu der Zeit in Osaka aufhielt, schloss sich mir an.

まず初めに、大阪狭山では荒川さん(JA1AER)をはじめ旧知の西間さん(JA3QUU)や下津さん(JO3LZG)。ちょうどこの時大阪に来ておられた遠藤さん(K4ST)と合流しての訪問でした。

(左から、v.l.n.r. K4ST, JA3QUU, DF2CW, JA3AER)

Dieses wurde mit Fotos auf dem Blog des Osaka Sayama Clubs (OSRC Blog) vorgestellt, also schaut doch mal rein.

このことは大阪狭山クラブのブログ(OSRC Blog)に写真とともに紹介されていますので合わせてご覧ください。

Ich traf mich auch mit Mitgliedern des I-Haus Radio Clubs in Namba, Osaka, die seit dem Ausbruch von COVID-19 ihre Treffen ueber Zoom abhalten.

Ich traf mich auch mit Mitgliedern des I-Haus Radio Clubs in Namba, Osaka, die seit dem Ausbruch von COVID-19 ihre Treffen ueber Zoom abhalten.

そしてコロナ以来Zoomを使ってミーティングを開催しているI-Haus無線クラブの方々と、大阪難波でお会いしました。

(左から、v.l.n.r. JA3USA, K4ST, DF2CW, JR3MVF, JA3AOP, JA3IVU, JP1TRJ, JA3VWT,)

Ebenfalls in Kyoto waren OM Ebihara (JA3ART), den ich seit ueber sechs Jahren nicht mehr gesehen hatte, sowie OM Ohki (JA3RTU) und OM Shibata (JA6FWJ), meine DV-Mode-QSO-Partner. OM Ebihara- scheint es gut zu gehen und er nutzt nun wieder QRP-Funk.

また京都では6年以上もお会いしていなかった海老原さん(JA3ART)やDVモードQSOの相手である大城さん(JA3RTU)や柴田さん(JA6FWJ)でした。

また京都では6年以上もお会いしていなかった海老原さん(JA3ART)やDVモードQSOの相手である大城さん(JA3RTU)や柴田さん(JA6FWJ)でした。

海老原さんもお元気になられて、今はQRPで無線を楽しんでおられるとのことです。

(左から、v.l.n.r. JA3RTU, JA6FWJ, JA3ART, DF2CW)

Auf dem Rueckweg nach Tokio machte ich einen Zwischenstopp in Nagoya und hatte die Gelegenheit, OM Nagayama (JR2PAU) mit XYL zu treffen.

Auf dem Rueckweg nach Tokio machte ich einen Zwischenstopp in Nagoya und hatte die Gelegenheit, OM Nagayama (JR2PAU) mit XYL zu treffen.

東京に戻る途中名古屋に立ち寄り永山さん(JR2PAU)ご夫妻とお会いすることができました。

Ich hatte waehrend seines Aufenthalts in Los Angeles schon oft ueber Funk Kontakt zu OM Ota (JM1NCA), aber dies war das erste Mal, dass ich ihn in Tokio treffen konnte.

Ich hatte waehrend seines Aufenthalts in Los Angeles schon oft ueber Funk Kontakt zu OM Ota (JM1NCA), aber dies war das erste Mal, dass ich ihn in Tokio treffen konnte.

LAに滞在されていた太田さん(JM1NCA)は無線では何度もコンタクトをしていましたが、東京で初めてお目にかかることができました。

In meinem Hotel in Tokio besuchte mich OM Fukuda (JA1IFB), der seit acht Monaten krank war. Wir unterhielten uns etwa eine Stunde lang, inklusive Mittagessen. Er ging langsam am Stock, aber ich freute mich zu sehen, dass er anscheinend wieder zu Kraeften gekommen war.

東京の私が投宿していたホテルには、8か月も闘病生活をしていた福田さん(JA1IFB)がお見えになり、昼食をはさんで1時間ほど話しました。杖を突いてゆっくり歩いていましたが、元気が戻ってきたようでうれしく思いました。

In Tokio traf ich Freunde vom D-Star-Net, mit denen ich jeden Sonntag Funkverbindungen habe. OM Fuji (JG1TCG) hatte die Veranstaltung professionell organisiert und wir verbrachten eine sehr schoene Zeit. Neben Teilnehmern aus Tokio und Umgebung waren auch OM u. XYL Ohori aus Niigata und OM Igarashi aus Gunma dabei.

In Tokio traf ich Freunde vom D-Star-Net, mit denen ich jeden Sonntag Funkverbindungen habe. OM Fuji (JG1TCG) hatte die Veranstaltung professionell organisiert und wir verbrachten eine sehr schoene Zeit. Neben Teilnehmern aus Tokio und Umgebung waren auch OM u. XYL Ohori aus Niigata und OM Igarashi aus Gunma dabei.

そして東京では毎週日曜日にQSOをしているD-Starネットの仲間たちでした。ここでは藤さん(JG1TCG)がプロ並みの企画をして下さり大変楽しいひと時を過ごすことができました。おいで頂いた方々は東京とその近郊の方々のほかに遠く新潟から大堀さんご夫妻、群馬から五十嵐さんが来てくださいました。

(前列左から、vorne v.l.n.r. JI1CHT, JF1CXH, JQ1KMF, JG1GWL, JA1DKN, JG1PGJ, 後列左から、hinten v.l.n.r.JA2VIJ, DF2CW, JR0DLU, JI0SBR, JA9IFF, JG1TCG, JA1OGX, JR1MLT und 7K3EOP)

Wiedersehen mit OM-Yabana (# 559 JA0BZC)

#018 Kuni DF2C

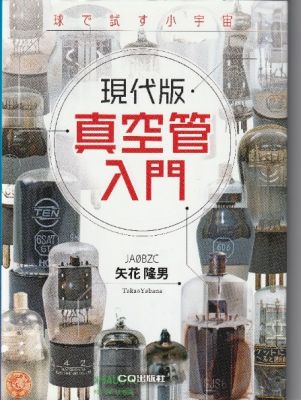

Der Tag meiner Ankunft in Matsumoto im November 2025 war ein regnerischer und kuehler Tag. Mein alter Freund, OM Yabana (JA0BZC), ist Experte fuer die Entwicklung und den Bau von Geraeten mit Elektronenroehren, und wann immer ich Japan besuche, treffe ich ihn und erinnere mich an die Anfänge des Amateurfunks, als er mit der Verwendung von Elektronenröhren begann.

OM Yabana stellt jeden Monat in der Zeitschrift CQHAM-Radio Geräte mit Vakuumroehren vor und für Funkamateure wie mich, die dabei waren als der Amateurfunk wiederbelebt wurde, weckt das sehr nostalgische Erinnerungen.

Diese Bemuehungen trugen Fruechte, denn CQ Publishing Co. veroeffentlichte ein spezielles Buch über Vakuumroehren mit dem Titel „Moderne Einfuehrung in Vakuumroehren“. Mit der Entwicklung moderner Funkgeraete mit Transistoren und IC‘s scheint die Elektronenroehre, ein klassisches Bauteil, ausgedient zu haben. Daher meinte Yabana, dass dieses soeben erschienene Buch vermutlich das letzte Buch ueber Amateurfunkgeraete mit Elektronenroehren sein wird.

Auf Yabanas Website kann man die vielen Anlagen sehen, die er mit solcher Leidenschaft herbeigefuehrt hat.

Bitte besucht Ihr: https://mamegoro6.jalbum.net/ja0bzc/

Ich besuchte das Museum der UEC

#018 Kuni DF2CW

In frueheren Artikeln der JAIG News habe ich oft ueber das Rundfunkmuseum in Cham berichtet. Ein Leser machte mich darauf aufmerksam, dass es auch in Tokio ein Funkmuseum gibt: das Museum der UEC. Das Deutsche Rundfunkmuseum dokumentiert die Geschichte des Rundfunks in Deutschland, doch das Museum der UEC ist ein Museum, das sich der Radiowelt im Allgemeinen widmet und den Rundfunk mit einbezieht. Daher ist ein direkter Vergleich nicht moeglich. Fuer alle Amateurfunkbegeisterten ist dieses Museum jedoch ein absolutes Muss, denn es bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Funkkommunikation, einschliesslich des Rundfunks.

Ich hatte einen Besuch dieses Museums in meine Reiseroute fuer meine Japanreise aufgenommen und konnte dies mit der Begleitung von OM Sugimoto (JG1GWL), OM Tanabe (JA1OGX) und OM Watanabe (JA2VIJ) realisieren.

Ich hatte einen Besuch dieses Museums in meine Reiseroute fuer meine Japanreise aufgenommen und konnte dies mit der Begleitung von OM Sugimoto (JG1GWL), OM Tanabe (JA1OGX) und OM Watanabe (JA2VIJ) realisieren.

Wir trafen uns am Bahnhof Tokyo Chofu und erreichten zu Fuss den Eingang des UEC in etwa 10 Minuten. Das Museum befand sich etwas weiter hinten im Gebaeude Nr.10. Nachdem wir uns ins Gaestebuch eingetragen hatten, betraten wir den ersten Ausstellungsraum und waren beeindruckt von den Loeschfunksendern und Radarpeilern, die offenbar bis vor Kurzem noch in Betrieb waren.

Ich habe mit dem Amateurfunk in der Roehrenaera angefangen und wollte die alten Roehren unbedingt sehen – und sie waren ausgestellt. Die 42 und die 6ZP1 moegen fuer junge Funkamateure, die mit Transistoren aufgewachsen sind, schwer verstaendlich sein, aber das sind Elektronenroehren, die jeder meiner Generation kennt.

Es gab auch eine 4E27. Das war eine Roehre, deren Anode sich rot faerbte, sobald Strom durch sie floss. Ich erinnere mich, dass sich die Farbe mit jeder Modulation aenderte. Sie lieferte 50 W im 7-MHz-Band.

Ich habe Roehren mit zwei Hoernern, wie die 829B, in Endstufen im 2-Meter-Band verwendet. Acorn-Roehren, wie die 954 und 955, nutzte ich in Superregenerativempfaengern fuer 50 MHz. Die 807 war natuerlich auch ausgestellt. Sie ist relativ bekannt und war eine Einsteiger-Endstufenroehre fuer Sender. Ich bin sicher, dass nur wenige die quecksilbergefuellten Gleichrichterroehren kennen, die ich verwendet habe.

Acorn-Roehren, wie die 954 und 955, nutzte ich in Superregenerativempfaengern fuer 50 MHz. Die 807 war natuerlich auch ausgestellt. Sie ist relativ bekannt und war eine Einsteiger-Endstufenroehre fuer Sender. Ich bin sicher, dass nur wenige die quecksilbergefuellten Gleichrichterroehren kennen, die ich verwendet habe.

Allein die Gelegenheit, diese Vakuumroehren zu sehen, war ein aufregendes Erlebnis.

In den 1950er-Jahren erschien in der Zeitschrift QST eine Anzeige fuer Amateurfunkgeraete von Fa. Collins. Der Preis ueberraschte mich, doch der Luxus dieser Geraete war fuer mich unerreichbar. Dort erfuhr ich, dass es in Japan bereits Funkamateure gab, die solche Geraete nutzten.  Auch der Fa. Hammerlund SP600JX wurde ausgestellt. Das war der Empfaenger meiner Traeume. Meine erste Begegnung damit hatte ich um 1960, als ich ihn bei einem Zeitungsverlag in Tokio im Einsatz sah. Ich erinnere mich noch heute an die Selektivitaet des Empfaengers und das angenehme Gefuehl beim Drehknopf.

Auch der Fa. Hammerlund SP600JX wurde ausgestellt. Das war der Empfaenger meiner Traeume. Meine erste Begegnung damit hatte ich um 1960, als ich ihn bei einem Zeitungsverlag in Tokio im Einsatz sah. Ich erinnere mich noch heute an die Selektivitaet des Empfaengers und das angenehme Gefuehl beim Drehknopf.

Die hier aufgefuehrten Dinge sind nur ein kleiner Teil dessen, was mich bewegt hat, und wenn ich sie alle aufschreiben wuerde, gaebe es kein Ende

Vor allem ist dies ein Museum, das man unbedingt gesehen haben muss, fuer jeden, der sich fuer Amateurfunk begeistert.

Bei einer erneuten Japanreise wuerde ich es gerne wieder besuchen.

Mehr ueber das UEC Museum kann man unter https://www.museum.uec.ac.jp/ erfahren.

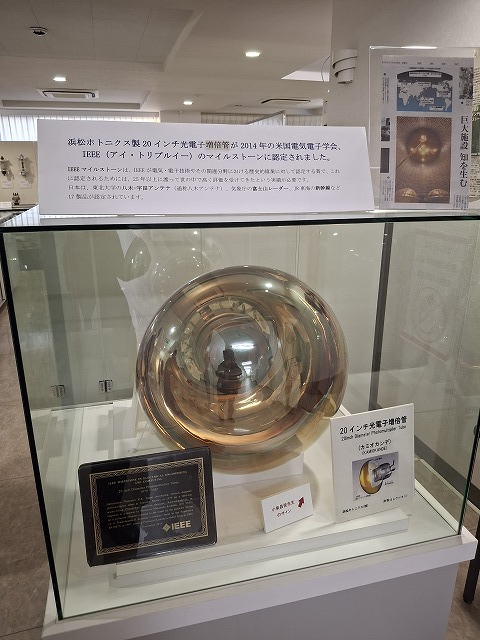

Eine 20-Zoll-Photomultiplierroehre, die in Kamiokande zur Beobachtung von Neutrinos verwendet wird

Eine 20-Zoll-Photomultiplierroehre, die in Kamiokande zur Beobachtung von Neutrinos verwendet wird

JAIG Muenchen Gruppe - Jahresabschlussfeier

JAIG ミュンヘングループの忘年会

In Muenchen trafen wir uns am Nikolaustag, dem 6. Dezember, als JAIG Mitglieder aus Muenchen und Umgebung zu einem gemeinsamen Mittagessen, das gleichzeitig unsere Jahresabschlussfeier war.

Unser letztes Treffen fand Ende August statt, als uns Herr und Frau Ohori besuchten.

Wir hatten so viel zu besprechen, dass wir die Zeit voellig vergaßen.

Hier sind ein paar Fotos von unserem Treffen.

Teilnehmer: DL4LI m. XYL, DJ9WH, DJ7KJ, DH1MAM m. XYL, DF2MC m. XYL u. Max DJØOQ, DF2CW u. Erika )

|

|

|

|

ドイツではNikolausの日の12月6日に私達ミュンヘンとその近郊に在住するメンバーが集まり忘年会を兼ねた昼食会を持ちました。前回は大堀さんご夫妻が8月末に来られた時以来でしたので、尽きない話に時を忘れてしまいました。

ここに写真を添えて私たちの様子をご覧いただきます。